Noten als Währung – ein Experiment

Das neue Jahr ist schon gut unterwegs – Zeit mich dafür zu bedanken, dass ihr diesen Newsletter abonniert habt und ihn auch lest. Ich freue mich, wenn ihr anderen empfehlt, die sich fürs Thema interessieren. Dazu reicht es, einen Beitrag per E-Mail zu verschicken, sobald man ihn öffnet, kann man sich eintragen. Der Newsletter ist kostenlos und wird auch nie etwas kosten, ich will mit diesem Thema kein Geld verdienen.

Ich beginne heute mit einem Vergleich und beschreibe dann ein Experiment, das ich mit einer Klasse durchgeführt habe.

* * *

Moderne Währungen verwirren viele Menschen. Im Fachjargon nennt man sie Fiat-Währungen, von der lateinischen Verbform »fiat«, die »es werde« heißt. Fiat-Währungen haben drei wesentliche Eigenschaften:

- Sie sind keine prinzipiell limitierten Ressourcen. Notenbanken können aus dem Nichts so viel davon erzeugen, wie sie wollen. Es gibt in keiner Form eine natürliche Beschränkung (aber selbstverständlich negative Auswirkungen, wenn eine Notenbank zu viel oder zu wenig einer Währung erzeugt).

- Insgesamt ist die Geldmenge aber dennoch beschränkt, weil nur Nationalbanken Geld erzeugen können. Dieses Geld wird in Gesellschaften verteilt. Wie das fair geschieht, kann politisch lange diskutiert werden.

- Fiat-Währungen haben nur deshalb einen Wert, weil viele Menschen daran glauben. Es gibt keinen Gegenwert für modernes Geld. (Früher war das anders, da konnte Geld z.B. in Gold umgetauscht werden.)

Theoretisch wäre es denkbar, dass eine Gesellschaft den Glauben an Geld verlieren könnte. Nur: Das geschieht nicht, weil Währungen gut funktionieren und weil der Glaube daran sozial verankert ist. Wie bei einer Sprache kann eine Einzelperson nichts verändern, Gemeinschaften aber alles.

In diesen drei Hinsichten funktionieren Noten wie Fiat-Währungen:

- Lehrpersonen erzeugen Noten aus dem Nichts. Sie können (innerhalb gewisser, regional extrem unterschiedlicher Vorgaben) mehr oder weniger Noten machen, höhere oder tiefere Noten vergeben.

- Noten werden durch Lehrpersonen beschränkt. Es gibt maximal so viel Noten, wie der höchste denkbare Durchschnitt in einer Klasse ist. Diese Noten werden dann innerhalb der Klasse verteilt. Einige sind reich an Noten, haben viel mehr davon, als sie brauchen – andere sind arm an Noten, sie haben nicht genug, um damit durchzukommen.

- Noten haben keinen Wert, sie sind an nichts anderes gebunden (da werden mir einige Menschen widersprechen, die davon ausgehen, dass Noten sowas wie Leistung messen, was aber nicht der Fall ist).

Der Vergleich mit Währungen findet sich auch in einer Vorstellung einer »Noteninflation«: Liegt Inflation bei Währungen dann vor, wenn dieselben Produkte mehr kosten, dann ist bei Noten die Vorstellung gemeint, dass dieselben »Leistungen« (oder Prüfungsergebnisse) zu besseren Noten führen. Manchmal bezeichnet der Begriff auch nur die Vorstellung, es gebe zu viele gute Noten. Das ist besonders dann problematisch, wenn Noten die Basis für Selektion sind (wie z.B. bei der Hochschulzulassung in Deutschland).

* * *

Auf diese Überlegungen habe ich beim Experiment in der Klasse zurückgegriffen. Die Noten am Gymnasium, an dem ich unterrichte, sind durch eine Notenbandbreite eingeschränkt. In der Schweiz gehen die Noten von 1-6. Die Note 4 bedeutet »genügend«, 5 »gut«, 6 »hervorragend«. Zeugnisnoten sind halbe Noten, also 6, 5.5, 5, 4.5 etc. Die Notenbandbreite gibt vor, dass der Durchschnitt einer Klasse in jedem Fach maximal 4.6 sein sollte. Dieses Maximum überschreite ich meistens leicht.

Zu Beginn des Experiments habe ich nun allen Schüler*innen denselben Wert gegeben: Alle bekommen 4.7 Notenpunkte. Die Regeln des Spiels sind ganz einfach: Alle können mit allen verhandeln und Notenpunkte abgeben bzw. dazubekommen. Am Schluss runde ich mathematisch auf halbe Noten.

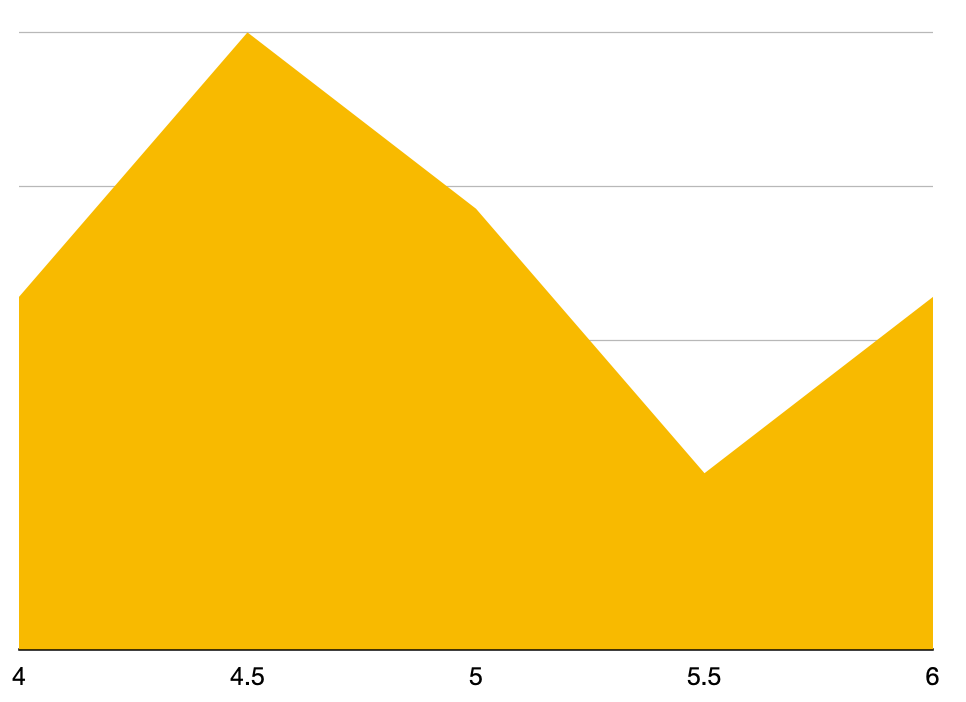

Das Ergebnis sah wie folgt aus:

Die Verteilung sah keine ungenügende Noten vor. Schüler*innen, deren Versetzung gefährdet ist, hatten die Bestnote – Schüler*innen mit sonst guten Noten eine 4.

Im Anschluss habe ich die Klasse abstimmen lassen, ob sie

- alle eine 4.7 wollen, die zufällig auf 4.5 oder 5 gerundet wird

- das Ergebnis dieses Experiment als Noten wollen

- eine Note wollen, die ich auf die Bewertung ihrer Lernprodukte abstütze.

Die erste Variante schnitt deutlich schlechter als die anderen beiden ab. Insgesamt hätte die Klasse die Noten am liebsten selbst mit dem Experiment verteilt, ist aber wohl auch zufrieden damit, wenn ich ihre Arbeiten bewerte.

Zwei Kommentare waren aufschlussreich: Eine Schülerin meinte, diese Abstimmung sei ja klar durch Gewohnheit beeinflusst. Wäre die Klasse an andere Verfahren gewöhnt, dann würde das Ergebnis anders aussehen. Ein anderer Schüler bemerkte, dass im Experiment alle mit 4.7 starten. In der Realität starte ja mit dem Ergebnis der ersten Klassenarbeit. Das stimmt aber nicht ganz – eigentlich starten alle bei 0 und die erste Arbeit nimmt eine erste Verteilung vor.

Was das Experiment deutlich macht: Neben einer meritokratischen Sicht auf Noten (die sehr problematisch ist), gibt es eine bedürfnisorientierte Sicht. Die Klasse hat die Noten so verteilt, dass alle so viel davon haben, wie sie brauchen. Sie hat sich sehr solidarisch verhalten. Im Schulalltag haben viele nicht genug, andere zu viel. Nur reden wir uns ein, dass das verdient sei. Genauso funktioniert Kapitalismus: Wir rechtfertigen krasse Vermögensunterschiede damit, dass Menschen halt unterschiedliche Leistungen erbringen. Vielleicht wäre es besser, sich zu fragen, wer welche Bedürfnisse hat und wie die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigt werden können. Alle Menschen verdienen es, dass sie ihre Bedürfnisse stillen können. Meritokratische Überlegungen sind oft ein Mantel, um diese Grundeinsicht zu überdecken.

Zum Schluss ein Lesetipp zum Thema: Laziness does not exist.