Warum Schüler:innen nicht als Individuen betrachtet werden sollten – und was das mit Noten zu tun hat

In seiner lesenswerten Kritik des Konzepts Individuum schreibt Michael Seemann:

Denn wir alle sind Gläubige in der Kirche des Individuums und man wird das mistige Ding nicht los, wenn man sich dessen nicht bewusst wird und aktiv Widerstand leistet.

Diese Struktur von Überzeugung und Aufklärung verbindet Noten und Individuum – wer nicht mehr an Noten und ihre Funktion glaubt, sieht viele Zusammenhänge ganz anders, als wer davon ausgeht, dass (junge) Menschen bewertet werden müssen, um eine sinnvolle Leistung erbringen zu können. Der Glaube an Noten und der Glaube ans Individuum hängen zusammen. Um diesen Gedanken verständlich zu machen, muss ich etwas ausführlicher in die Analysen von Seemann einführen. (Wer zu meiner Pointe springen will, kann nach den Zitaten weiterlesen.)

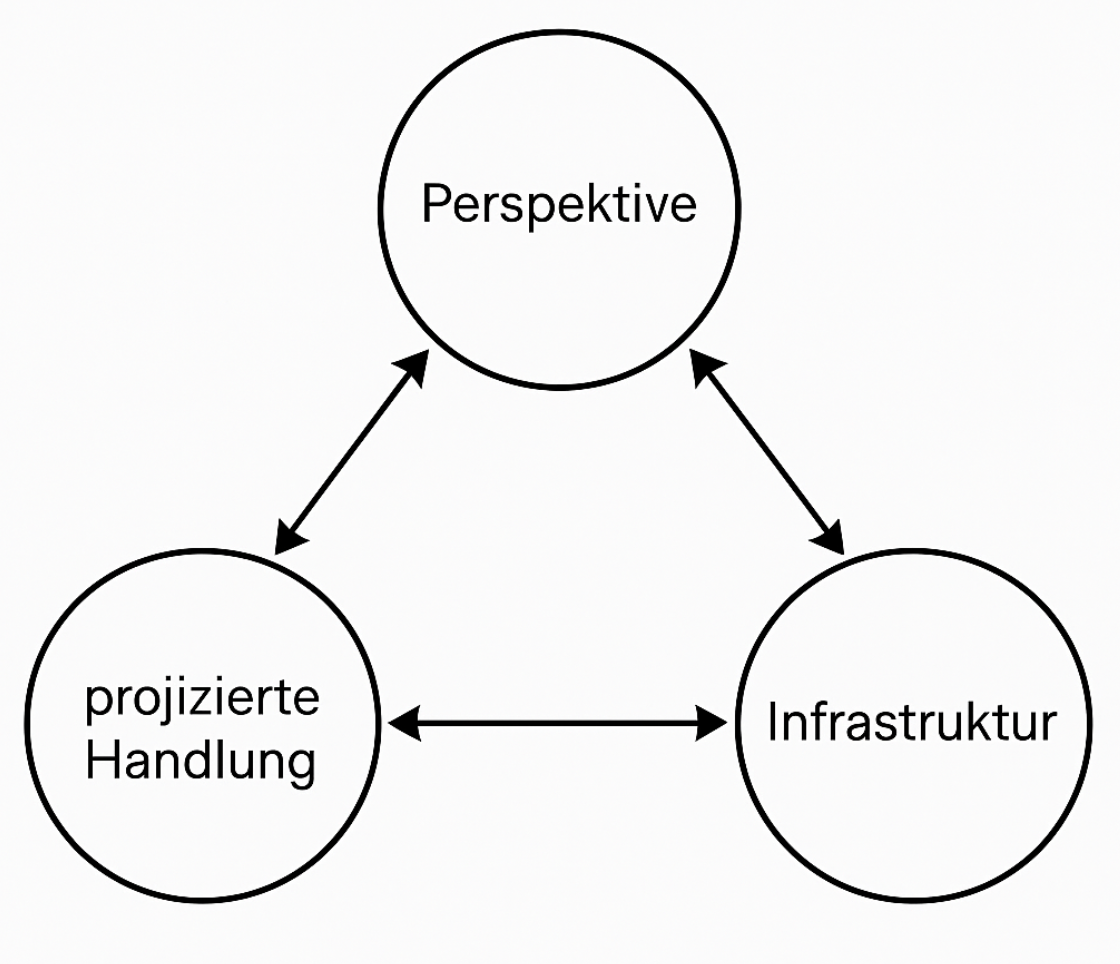

Seemanns Gedankengänge lassen sich über folgende Darstellung erschliessen:

Was Seemann «Pfadgelegenheit» nennt, ist das, was menschliches Handeln oder menschliche Freiheit möglich macht. Nehmen wir an, ich möchte eine neue Sprache lernen, z.B. Portugiesisch. Das ist eine projizierte Handlung, also etwas, was ich noch nicht tue, aber tun könnte. Diese ist abhängig davon, dass ich sie mir zutraue (Perspektive): Ich muss einerseits ein Bild von mir als Sprachenlerner haben, in dem es mir möglich erscheint, Portugiesisch zu meistern – andererseits muss ich über die nötige Zeit, das Geld für Lehrmittel oder Kurse verfügen, ich bin also von materiellen Bedingungen abhängig. Diese lassen sich als Infrastruktur bezeichnen, nach Seemann: «alles, was funktionieren muss, um die projizierte Handlung möglich zu machen».

Welche Möglichkeiten Menschen haben, ist durch das Zusammenspiel von Perspektive, projizierter Handlungen und Infrastruktur geprägt. Akzeptiert man diesen theoretischen Rahmen, den ich für sehr plausibel halte, kann man damit sehr konkret beschreiben, was Freiheit und Macht bedeuten. Seemann tut das, wer das genauer nachvollziehen will, kann das hier tun.

Daraus ergibt sich auch die Konsequenz, dass Menschen keine Individuen sind. Ich zitiere Seemann ausführlicher:

[W]ir alle navigieren nur innerhalb vordefinierter Strukturen. Wir können nur navigieren, weil uns zu jedem Zeitpunkt immer nur so und so viele Optionen zur Verfügung stehen, unsere Geschichte weiterzuerzählen. Wir sind also Opportunisten und alles was wir tun, ist mit den uns zur Verfügung stehenden semantischen Schablonen nach Pfadgelegenheiten Ausschau zu halten, um auf ihnen durchs Leben reiten. […]

Leute, die vergleichsweise viele Pfadgelegenheiten vor sich zu haben gewohnt sind, also wir Mittelstandskids aus dem Westen, haben uns eingeredet, bzw. einreden lassen, dass wir Individuen sind. Das Framework des „Individuums“ erlaubt es uns auszublenden, dass sich unsere Freiheit aus den vielfältigen materiellen und semantischen Infrastrukturen speist, die unsere Vorfahren und andere Menschen um uns herum gebaut haben, bzw. bauen und maintainen. Statt also unsere Eingebundenheit in diese Strukturen anzuerkennen, reden wir uns seitdem ein, wir hätten unseren „Wohlstand“ „erarbeitet“ und wenn wir es materiell zu etwas gebracht haben, schließen wir daraus, dass wir besonders „intelligent“ sein müssen und damit auch individueller als andere Menschen.

Und dann schauen wir auf andere Menschen, deren Infrastrukturen ihnen deutlich weniger Pfadgelegenheiten bieten und unser Individualismus-Framing deutet diese mangelnde Agency dann als verminderte, oder gar abwesende Individualität, also ein Mangel an Intelligenz und/oder Zugehörigkeit zu einer „rückständigen Kultur“.

Seemann stellt das Dividuum als Begriffsalternative zum Individuum vor:

Klar, im Vergleich zum Individuum kann das Dividuum erstmal nicht viel. Das Dividuum hat keine Eigenschaften und „tut“ auch nichts, es ist halt ein Netzwerkknoten, der vollständig durch seine Verbindungen definiert ist. Und ausgerechnet durch Verbindungen, die nicht wirklich dem Dividuum gehören, sondern teil von Netzwerken sind, in deren Interaktion das Dividuum eingebunden ist und danach strebt sich darin temporär zu stabilisieren. Zu diesen Netzwerken gehören biologische Netzwerke, genetische Netzwerke, bakterielle Netzwerke, Blutkreisläufte, Nährstoffkreisläufe, Klimakreisläufe, städtische Infrastrukturen, Gesetzesframeworks, Produktionskreisläufe, Lieferketten, die Sprachen, die ich spreche, Diskurse an denen ich teilnehme, die Geschichten die ich mir und anderen erzähle, mein Email-Provider, die Straßenbahn und die regelmäßigen Bedürfnisse meines Hundes.

Im Gegensatz zum Individuum, das in sich selbst ruht, hat das Dividuum einen ständigen Hang zur Instabilität. Das Dividuum ist immer im Flux, weil sich all die Verbindungen, aus denen es besteht, ständig verändern. Einerseits wechseln Dividuen ständig ihren Ort in der Welt, d.h. verlieren ständig Verbindungen und gewinnen neue. Andererseits verändern sich die Verbindungen selbst, weil sich die Welt verändert. Deswegen ist das Dividuum den Gezeiten und Turbulenzen seiner Netzwerke ausgeliefert und wird wie eine Boje im Wasser von den Wellenbewegungen im Netzwerk hin und hergeschüttelt. […]

Im Sich-Verhalten des Dividuums zur Welt verbrigt sich ein struktureller Spiegel der Gesellschaft. Man muss nur den Beat hinter dem Tanzmove erkennen.

Ein einfaches Beispiel kann verdeutlichen, weshalb Seemann Recht hat: Lehrpersonen fordern kleine Kurse oft auch, sich in einem Schulzimmer nicht in die hintersten Reihen zu setzen, sondern nach vorne zu kommen, um in der Nähe besser interagieren zu können. Wären diese Lehrpersonen Individuen, dann wären sie davon überzeugt, dass das richtig ist – und würden es auch dann tun, wenn sie sich in eine Konferenz begeben. Tatsächlich setzen sich dann wiederum viele von ihnen in die hintersten Reihen. Warum? Weil sie in eine Pfadgelegenheit eingebunden sind, weil ihr Handeln nicht aus ihrem autonomen, individuellen Selbst kommt, sondern bedingt ist durch Infrastruktur, Perspektive und projizierter Handlung. Sie sind so von anderen Lehrpersonen beeinflusst, reagieren auf das Raum-Setting und planen bestimmte Verhaltensweisen während der Konferenz (sie möchten z.B. ungestört auch einmal zum Fenster raus schauen oder E-Mails beantworten).

Die einfachste Formulierung, die mir für die von Seemann diskutierten Zusammenhänge einfällt, ist die: Was Menschen tun können, wird dadurch bestimmt, in welchem Kontext sie es tun.

Was hat das mit Noten und schulischer Bewertung zu tun?

- Wenn wir nun isoliert versuchen, bestimmte Handlungen zu vermessen und mit Zahlenwerten zu versehen, dann ist das nicht nur deshalb sinnlos, weil Handlungen sind nicht vermessen lassen, da sie mehrdimensional sind. Es ist darüber hinaus auch einfach eine Vermessung der Infrastruktur, in der diese Handlungen erbracht werden. Die Qualität einer Physik-Arbeit, die eine Lehrperson benotet, ist abhängig von ganz viel Infrastruktur (z.B. ob zuhause ein ruhiger Arbeitsplatz vorhanden ist und jemand sich mit Physik auskennt, ob man mit Schüler:innen befreundet ist, die Physik mögen). Die Vorstellung, man würde nun wahlweise eine Anstrengung oder eine Kompetenz messen, ist deshalb absurd, weil auch Anstrengung und Kompetenzerwerb von Infrastruktur abhängig sind. Nichts kommt aus einem Individuum, das man dafür bewerten sollte oder könnte, alles ist ein Reflex von Bedingungen, zu denen sich Dividuen verhalten.

- Schulische Bewertung beeinflusst die Pfadgelegenheiten von Schüler:innen. Sie ist nicht neutral, sondern verändert, welche Handlungsmöglichkeiten Dividuen haben. Noten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler:innen ihre Zeit für die Prüfungsvorbereitung einsetzen und Lernerfahrungen so mit Druck, Abwertung und auch Langweile verbinden. Je mehr Prüfungen es gibt, desto weniger häufig entscheiden sich Schüler:Innen für exploratives, unabhängiges, selbstwirksames Lernen. Eine an Noten orientierte Prüfungskultur verschlechtert Pfadgelegenheiten. Das sieht man auch an projizierten Handlungen von Schüler:innen, die immer stärker Lernen nur mit Geprüft-Werden verbinden und gar nicht mehr daran denken können, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen zu können.