Schule ohne Selektion

Innovationen brauchen einen Rahmen, in dem Verantwortliche den Mut fassen können, sie umzusetzen – und in dem sie überhaupt erst die beabsichtigte Wirkung entfalten können.

Eine Schule ohne Beurteilung, ohne belastende Prüfungen und ohne Noten findet diesen Rahmen im Verzicht auf Selektion. So lange wie möglich sollen Schüler:innen gemeinsam lernen, sich nicht für anspruchsvollere Bildungswege qualifizieren müssen.

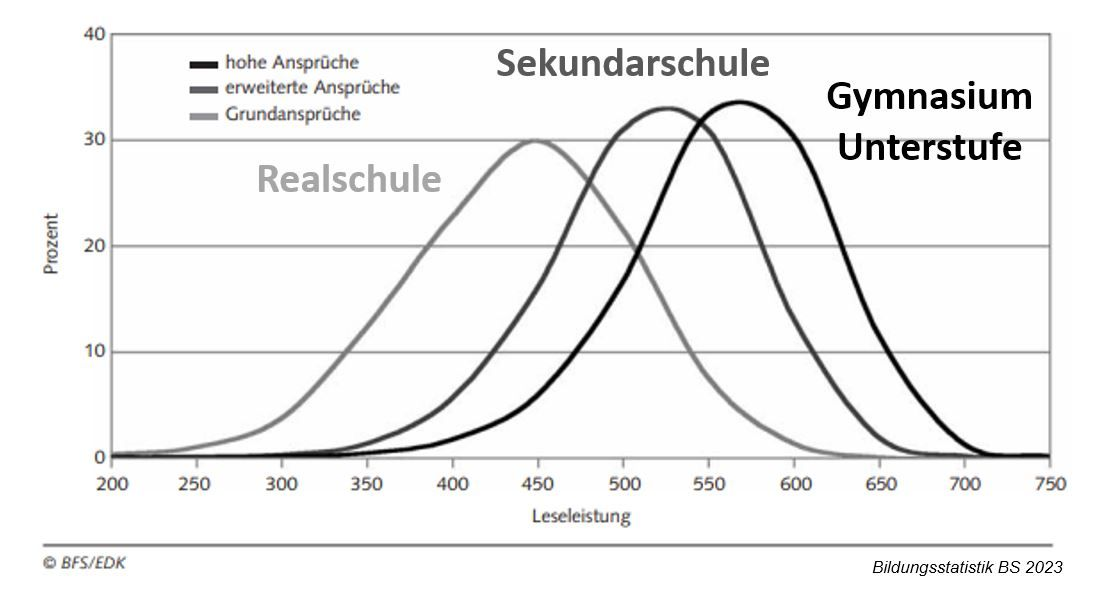

Margrit Stamm weist immer wieder darauf hin, dass es in den Daten dafür gewichtige Gründe gibt. Eine sinnvolle Darstellung dafür ist die folgende (Quelle). Sie zeigt, dass die Selektion nicht funktioniert, da sie nicht trennscharf ist:

Die Anforderungsstufen – hier für das meist dreigliedrige Schweizer System beschriftet – enthalten in jedem Fach Schüler:innen, die auch in anderen Stufen eingeteilt werden könnten. Mit einer Leseleistung von 550 sind Schüler:innen im tiefsten, im mittleren und im höchsten Leistungsniveau eingeteilt.

Obwohl Selektion erfolgt, sind Schüler:innen mit starken Leseleistungen also

- teilweise in einer tiefen Anforderungsstufe eingeteilt

- in ihren Stufen mit vielen Schüler:innen zusammen eingeteilt, die deutlich schlechtere Leistungen erbringen.

Selektion funktioniert also nicht nur nicht, sie produziert auch keine homogen Klassen oder Leistungszüge.

Aus diesen Gründen könnte man auf Selektion verzichten – das fordert eine Initiative für die Kantone Bern und Zürich, welche den richtigen Rahmen für Schulen setzen würden. Die vorgebrachten Argumente sind sehr lesenswert (pdf), insbesondere zwei sollten zu denken geben:

- «Wer einen Schultyp mit Grundanforderungen besucht, ist von fast allen allgemeinbildenden Ausbildungsgängen (Gymnasium, Fachmittelschule) und weitgehend auch von Berufsausbildungen mit hohem intellektuellem Anforderungsniveau ausgeschlossen (von den 22‘164 der 3.-Sekundar-Schüler:innen im Grundniveau schaffen es 2% (443) in eine Fachmittelschule (FMS) oder ein gymnasialen Maturitätsschule (GMS))».

- «Eine leistungsgerechte Allokation ist nur bei sehr schwachen sowie bei sehr starken Schülerinnen und Schülern zu beobachten. Daraus muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass über zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler nicht mit einer leistungsgerechten Selektion rechnen können.»

Zusammengefasst kann man sagen, dass Selektion bei mehr als der Hälfte der Schüler:innen nicht funktioniert und diejenigen, die ins tiefste Niveau eingeteilt werden, quasi von weiterführenden Bildungsgängen ausgeschlossen werden.

Der Preis der Selektion ist zu hoch. Davon lenken Gegenargumente ab, die oft leistungsstarke Schüler:innen in den Blick nehmen, die in einer anforderungsreichen Schule aufblühen. Die Schüler:innen sind erstens eine Ausnahmeerscheinung, zweitens würden sie auch in einer selektionsfreien Schule Lernerfahrungen machen und eine Entwicklung durchlaufen (eine selektionsfreie Schule ist nicht eine mit einem tiefen Niveau, sondern eine individualisierte, die keine starren Zuteilungen benötigt).