Die Probleme mit Noten für Maturarbeiten – und Lösungsansätze

In der Schweiz schreiben Schüler:innen im Jahr vor der Matur eine längere schriftliche Arbeit (oder sie arbeiten an einem Projekt, das sie schriftlich kommentieren). Diese Arbeit hat einen propädeutischen Charakter, d.h. die Schüler:innen bereiten sich dadurch auf das wissenschaftliche Arbeiten in den Fächern vor, denen ihre Arbeit zuzurechnen ist. Sie sollten also Methoden anwenden, die auch Fachpersonen einsetzen, auch wenn sie noch keine Fachpersonen sind.

Die Arbeit wird von einer Lehrperson begleitet, die sich in diesem Fachgebiet auskennt. Am Schluss entsteht eine Note (in der Regel unterteilt in Teilnoten, etwa für das abgegebene Produkt und für die Präsentation der Ergebnisse). Diese Note zählt für den Abschluss, hat also ein recht hohes Gewicht. Da diese Noten besondere Schwierigkeiten aufweist, lohnt es sich, in diesem Newsletter etwas genauer hinzuschauen.

Problem 1: Zu hohe Noten

Vor einem Jahr habe ich mit einer Schule zusammen diese Bewertung analysiert. Einer der Diskussionspunkte bezog sich auf die Höhe der Noten: Wenn man die Durchschnitte aller Maturnoten vergleicht, sind die Noten für die Maturarbeit mit Abstand die höchsten (an einer alten Schule von mir lag dieser Durchschnitt bei ca. 5.2/6, während der Durchschnitt der anderen Fächer 4.2-4.8/6 beträgt).

Das lässt sich einigermassen leicht erklären: Schüler:innen wählen Fachbereiche, in denen sie sich eine längere Arbeit zutrauen. Das sind meist die Fächer, in denen sie auch gute Noten haben. Zudem werden sie individuell betreut, sie können gute Leistungen erbringen. Und letztlich ist eine individuelle Projektarbeit motivierend für Lernende, ihr Engagement ist deshalb höher als sonst.

Ein Treiber für hohe Noten ist auch der Vergleich unter den Schüler:innen, die gegenseitig ihren Aufwand etwas runterspielen und so oft den Eindruck haben, deutlich mehr gearbeitet zu haben als andere, obwohl das möglicherweise nicht stimmt. So erwarten viele Schüler:innen eine bessere Noten als diejenigen erhalten, mit denen sie sich vergleichen – was Lehrpersonen wiederum wissen. Mit höheren Noten können sie so gewissen Konflikten aus dem Weg gehen.

Lehrpersonen empfinden die Noten gleichzeitig als zu hoch, weil sie sich an ihrer sonstigen Notengebung orientieren und immer wieder durch Kolleg:innen betreute Arbeiten sehen, die den eigenen Qualitätsansprüchen nicht genügen, aber gut bewertet wurden.

Problem 2: Halo- und Pygmalion-Effekt

Bei der Benotung von Maturarbeiten spielen Verzerrungen eine besondere Rolle, weil die Lehrperson und Schüler:in sich gegenseitig ausgewählt haben und länger miteinander zusammenarbeiten. Der Halo-Effekt besagt, dass man Menschen wohlwollender beurteilt, wenn sie sympathisch wirken oder bestimmte positive Eigenschaften mitbringen. Von einer Schüler:in für die Betreuung angefragt zu werden, reicht dazu schon aus. Beim Pygmalion-Effekt geht es darum, dass die Betreuung zu besseren Leistungen und zu einer besseren Beurteilung führt, weil die Lehrperson quasi auch den eigenen Einfluss beurteilen muss.

Selbstverständlich gibt es systemische Ansätze, um diesen Verzerrungen der Objektivität entgegen zu wirken: Einige Schulen arbeiten mit externen Zweitgutachter:innen, andere lassen die Arbeit nicht durch die Personen beurteilen, welche sie betreut haben. Letztlich sind die Effekte aber trotzdem vorhanden, eine objektive Beurteilung gibt es nicht (ganz grundsätzlich, aber auch bei Maturarbeiten).

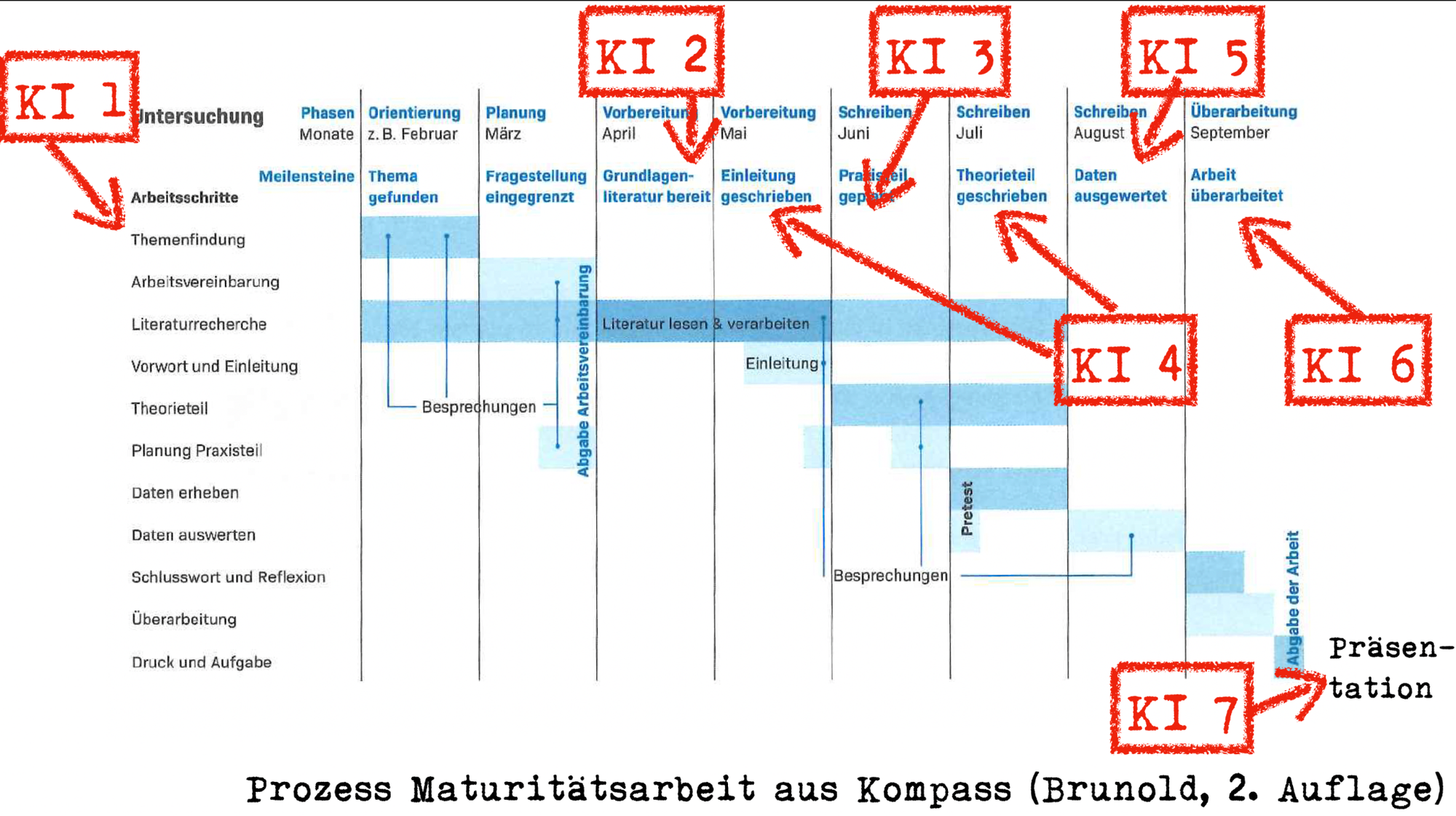

Problem 3: Hilfe und KI

In jeder Phase der Erarbeitung von Maturarbeiten kann KI eingesetzt werden – genauer habe ich das hier ausgeführt. Gleichzeitig können Schüler:innen aber auch von Verwandten, Bekannten oder von Fachpersonen Unterstützung erhalten, kostenlos oder gegen Entgelt. Menschen erbringen Leistungen nie isoliert. Das Ausmass der Unterstützung kann ich als Betreuer nur schwer einschätzen und vergleichen. Bei einigen Schüler:innen geht es um einen Zugang zu Labors oder Gesprächen mit Fachpersonen, bei anderen um Motivation, bei weiteren ums Korrekturlesen und wenigen wird die ganze Arbeit geschrieben.

Hier fair und objektiv bewerten zu wollen, ist praktisch unmöglich. Ist es fair, die Unterstützung in Abzug zu bringen, weil sie die Eigenleistung schmälert? Oder ist es eine Leistung, Unterstützung einzufordern, auch wenn nicht alle dieselben Möglichkeiten haben? Ist KI ein sinnvolles Hilfsmittel oder eine unerlaubte Abkürzung?

Problem 4: Fachkulturen und individuelle Einstellungen

Die Bewertung von Facharbeiten erfolgt in jedem Fach anders. Grundsätzlich gibt es keine weichen Fächer – alle Fächer kennen harte Beurteilungsprozesse, wenn es um Selektion geht. Wie man jedoch mit Noten umgeht, ist sehr unterschiedlich. Fächer, in denen traditionelle, selektive Prüfungen einen hohen Stellenwert haben, übertragen diesen Standard oft von Hochschulen an die Schulen; während Fächer, in denen Noten eher ein notwendiges Übel sind, meist eher wohlwollend mit Noten umgehen.

Das zeigt sich bei Maturarbeiten verstärkt, weil Schüler:innen oft auch Lehrpersonen anfragen, von denen sie sich eine nette Beurteilung wünschen, bei denen sie auch die individuelle Einstellung zu Noten oder zu ihren Leistungen kennen.

Problem 5: Was bedeutet diese Bewertung?

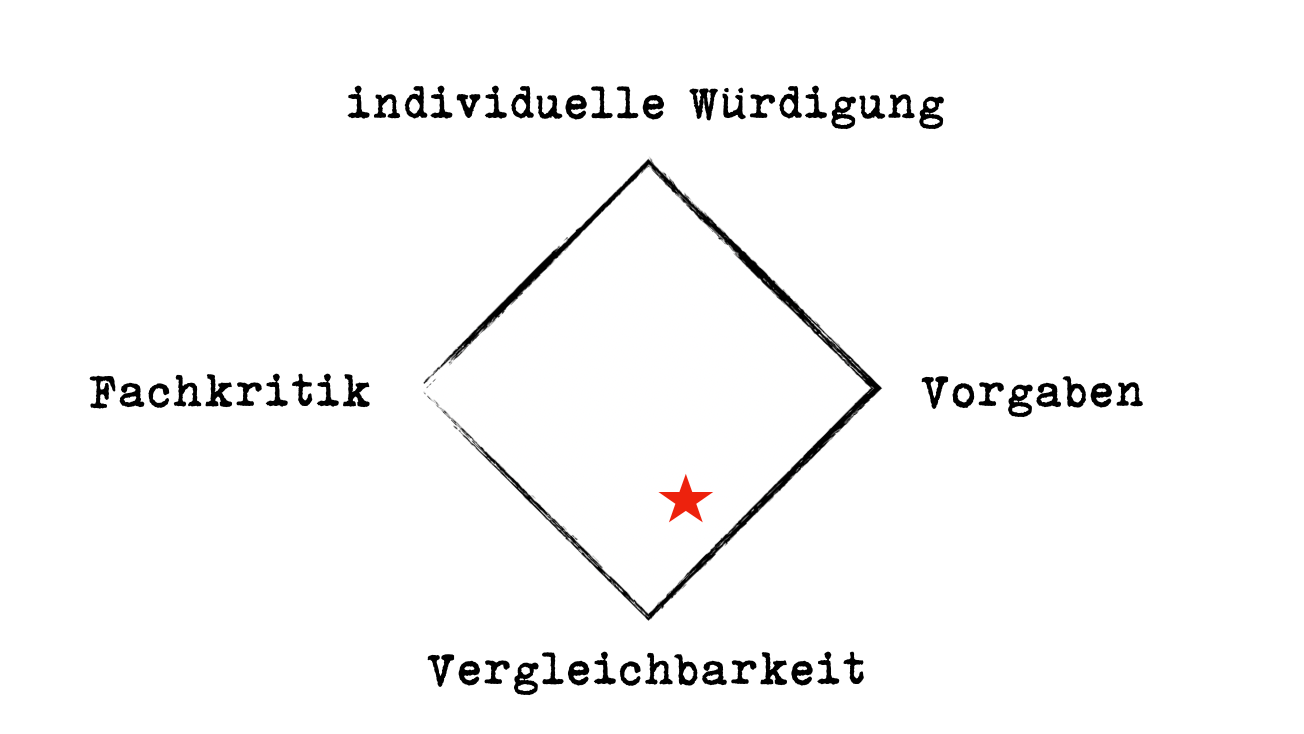

Bewertungen sind immer eine Mischung aus Wertschätzung/Würdigung einer Leistung, einem Abgleich mit Vorgaben, eine Fachkritik und ein Instrument zum Vergleich. Wenn jetzt ein Schüler einen lokalen Führer für Fastfood-Stände gestaltet, dann ist der vielleicht originell und humorvoll – was eine Bewertung würdigen sollte. Gleichzeitig ignoriert dieser Schüler vielleicht bestimmte Vorgaben. Seinen Führer könnte man so niemals drucken oder publizieren, weil er fehlerhaft ist und ein viel zu kleines Zielpublikum anspricht. Und seine Arbeit ist etwas besser als andere und etwas schlechter als andere. Was für eine Note soll er erhalten?

Hier können Lehrpersonen auch individuell gewichten. Wer dem Schüler Mut machen will und das Signal geben will, seine Originalität und sein Humor gehörten belohnt, setzt eine 5.5. Wer sich an den Vorgaben orientiert, vielleicht eine 4. Wer einen fairen Vergleich will, eine 4.5, wer das an fachlichen Kriterien misst, eine 3.5.

Was ist die Lösung?

Nach der Einführung der Maturarbeit wurde sie einige Jahre nicht benotet – sie war eine Voraussetzung für die Vergabe des Maturitätszeugnisses. Wer keine (genügende) Arbeit abgab, wurde nicht zu den Maturprüfungen zugelassen.

Ich würde nicht unbedingt zu dem Modell zurück, sondern einfach pass/fail einführen. Im Zeugnis steht der Titel der Maturitätsarbeit und dann entweder das Prädikat «bestanden» oder das Prädikat «nicht bestanden». Die Schüler:innen erhalten eine ausführliche Rückmeldung, die Stärken und Schwächen klar benennt. Denkbar wäre auch eine Art Auszeichnung bei hervorragenden Arbeiten («mit Auszeichnung bestanden»).

Wie bei vielen notenbezogenen Problemen gibt es einfache Lösungen, die mit wenig Aufwand umsetzbar sind. (Das ist ohne Gesetzesänderung heute schon möglich, Schulen könnten grundsätzlich alle bestandenen Arbeiten mit einer 5 bewerten und alle hervorragenden mit einer 6). Diese Lösungen steigern die Qualität der Betreuung und reduzieren Konflikte.