Das KI-Dilemma – oder warum KI deutlich macht, was Schulen ernst meinen

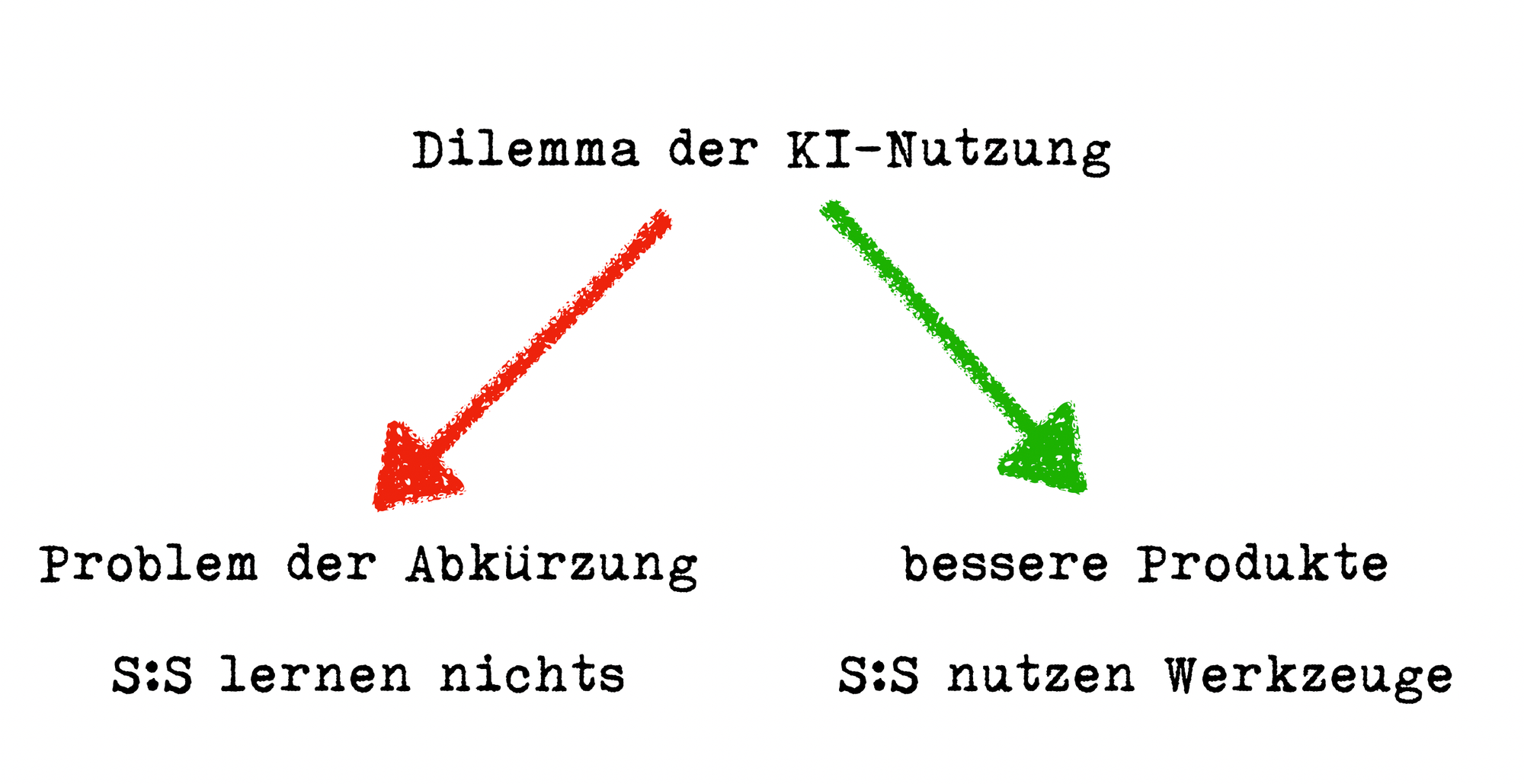

In einem lesenswerten Artikel hat Michael Gisiger kürzlich analysiert, welche Rolle KI in der Bildung spielt. Er unterscheidet zwei grundsätzliche Möglichkeiten der KI-Einsatzes:

Ob KI eine sinnvolle Rolle im Lernen einnimmt, hängt entscheidend davon ab, ob sie als Unterstützung oder als Ersatz für Denkprozesse dient. Wird KI eingesetzt, um Lernende zu fordern, anzuleiten und ihnen gezielt Hilfestellungen zu geben, kann sie ein wertvolles Werkzeug sein. Wird sie hingegen genutzt, um Denkarbeit auszulagern, verhindert sie Lernprozesse – selbst wenn das Resultat (z. B. ein gelungener Text) oberflächlich betrachtet korrekt erscheint.

Gerade in diesem Spannungsfeld gewinnt die Rolle der Lehrperson an Bedeutung. Sie ist nicht durch KI ersetzbar, sondern übernimmt eine zentrale Funktion im Lernprozess: Sie motiviert, strukturiert, fordert heraus und sorgt für Verantwortlichkeit.

Gisigers Unterscheidung von Denkprozess und Resultat ist der entscheidende Punkt, der im schulischen Alltag und in der vorherrschenden Prüfungskultur die Wahrnehmung und Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools prägt.

Lerntheoretisch ist es leicht einzusehen, dass die Prozesse entscheidend sind, die Schüler:innen durchlaufen. Sie sollen Sprache so verarbeiten, dass sie Äußerungen genauer verstehen und präziser hervorbringen können. Sie sollen naturwissenschaftliche Phänomene so analysieren, dass ein Kompetenzaufbau stattfindet. Sie sollen ihr Denken im Umgang mit mathematisch-logischen Problemen so schulen, dass sie Verfahren beherrschen, um systematisch vorgehen zu können.

In der schulischen Praxis wird aber über Produkte und Prüfungsleistungen ein Rückschluss auf die durchlaufenen Prozesse gezogen. Wie gut Schüler:innen mit Sprache, Natur-Phänomenen und mathematischen Problemen umgehen können, wird nicht in einer Begleitung eines Prozesses beurteilet, sondern in der Bewertung einer Prüfung oder einer 'alternativen' Prüfungsform. Dabei spielen Kriterien eine zentrale Rolle, die sich auf die Qualität eines Ergebnisses oder Produktes beziehen.

Wenn Schüler:innen nun im Sinne der Abbildung KI einsetzen, um eine Abkürzung zu nehmen, dann tun sie oft deshalb weil dadurch bessere Produkte entstehen. Das Dilemma ist nur eines für die Lernenden: Sie sind zerrissen zwischen der Frage, ob sie einen Lernprozess durchlaufen oder ein hochwertiges Produkt erzeugen sollen – genauso wie sie in einer traditionellen Prüfungskultur gespalten sind, ob sie tatsächlich lernen sollen oder mittels Studenting-Tricks eine möglichst gute Prüfung schreiben sollen. Schüler:innen beziehen sich zudem auf Anreize, welche in der Schule gesetzt werden (Verbote von KI, Noten etc.), aber wir wissen: Jeder Anreiz ist ein Fehlanreiz, weil er bestimmte Verhaltensmuster belohnt, gleich wichtige oder wichtigere jedoch ausblendet.

Für die Schule und Lehrpersonen hingegen liegt eine einfache didaktische Entscheidung vor: Geht es darum, dass Schüler:innen ein möglichst überzeugendes Produkt erstellen – oder müssen sie einen spezifischen Prozess durchlaufen, egal, wie das Ergebnis danach aussieht? Diese Entscheidung hat Konsequenzen:

Produkt-Orientierung

Der Einsatz von KI ist unbeschränkt erlaubt. Entscheidend ist die Qualität des Produktes. Selbstverständlich gehören Quellennachweise zu einem professionellen Produkt. Abgesehen davon gibt es aber keine Gründe, einen möglichst guten Text, ein Erklärvideo oder eine gestalterische Arbeit ohne den Einsatz von KI zu erschaffen.

Prozess-Orientierung

Der KI-Einsatz beschränkt sich auf Feedback und Unterstützung von Lernprozessen, z.B. durch auf die individuellen Voraussetzungen abgestimmte Übungen. Ergebnisse sind unwichtig, sie sind ein Nebenprodukt, das ignoriert werden kann. Prozesse werden begleitet und erhalten so Verbindlichkeit.

Wenn sich Schulen oder Lehrende nun über die KI-Nutzung von Schüler:innen beklagen, so bedeutet das vereinfacht gesagt zunächst, dass sie die Lernprozesse, in denen ein fokussierter, limitierter Einsatz von KI nötig ist, zu wenig gut gestalten oder begleiten können. Darüber hinaus könnte es ein Indiz sein, dass Produkt- und Prozessorientierung in der Bewertung vermischt werden. Schüler:innen geben zuweilen an, KI nur deshalb zu nutzen, weil sie Angst haben, andere hätten einen Vorteil, wenn sie KI nutzen, weshalb sie quasi das Spielfeld ausgleichen wollen. Nur: Ginge es um Lernprozesse, bräuchte es kein Spielfeld. Die Vorstellung von Fairness kommt erst dann ins Spiel, wenn Bewertung Vergleiche erzwingt und gute Noten limitiert. Das erzeugt die starke Versuchung, den Aufwand und das Ergebnis in ein Verhältnis zu setzen und die Qualität von Produkten zu maximieren. Und wer so denkt, muss KI einsetzen und tut das auch dann, wenn entsprechende Verbote erlassen werden.

Wenn Schulen es also ernst meinen, dass Lernen wichtiger ist als Lernprodukte, dass Fehler fürs Lernen wichtig sind, dass es um den Kompetenzaufbau der Schüler:innen geht und nicht um ihren Vergleich, dann müssten Schüler:innen das so spüren, dass sie nicht bei jeder Gelegenheit KI einsetzen. Tun sie das, dann ist es billig, ihnen die Schuld dafür zu geben. Vernünftig wäre es sich zu fragen, welche Anreize eine Schule setzt, die dieses Verhalten vernünftig und naheliegend machen.